Bienal do Whitney serve política e imigração com mortadela

A nova Bienal do Whitney, o mais importante mapeamento da atual produção de arte nos Estados Unidos, estreia nesta sexta (17) de casa nova. Pela primeira vez, a Bienal, a 78o. organizada nos 87 anos de existência da instituição, ocupa vários pontos da nova sede do museu, projeto com galerias de espaços generosos e arejados criado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, aberto no bairro do Meatpacking District, em maio de 2015.

Em sua apresentação para a imprensa na manhã de segunda-feira (13), o diretor do museu, Adam D. Weinberg, disse que os artistas presentes na Bienal 2017 “provocam, protestam e estão irritados com o momento político atual”. Compacta, com apenas 63 artistas convidados (contra 103 em 2014), a Bienal do Whitney não é um protesto coletivo contra Donald Trump. Nem deu tempo. A maioria das obras expostas foram feitas antes ou durante a campanha presidencial.

Se existe um tema forte, este seria o da apreensão (e incerteza) com a política e economia nos EUA. Imigração, violência e aquecimento global também são temas presentes. Identidade de gênero, assunto tão discutido na Bienal de 2014 e que agora desperta grande interesse por parte de Hollywood, desapareceu por completo da pauta das artes visuais. E o museu está também transformando mais de 2 mil fatias de mortadela em polêmica obra de arte.

A Bienal do Whitney, que fica em cartaz até 11 de junho, tem dois curadores: Christopher Y. Lew, 36, e Mia Locks, 34. A seleção da dupla aponta novas tendências logo de cara. Uma delas é surpresa. Dos 63 artistas convidados, mais de 20 deles moram e têm seus ateliês em Nova York – 11 deles são do Brooklyn.

Trata-se de um motivo para o mundo das artes local comemorar. Em 2013, em artigo escrito para o jornal inglês “The Guardian”, o músico David Byrne, muso da cidade desde que a adotou em meados dos anos 70, declarou que a “criatividade artística” de Nova York estava morta. Vitimados pelo alto custo de vida na cidade e pela “usurpação” dos privilegiados 1%, os artistas, segundo Byrne, deram o fora, deixando as artes “sem o fermento criativo”.

Além da maciça presença de nova-iorquinos e californianos, os curadores procuraram artistas por outros cantos. Acharam vários em Porto Rico, outra surpresa. Mas há também artistas estrangeiros trabalhando nos Estados Unidos, imigrantes ou visitantes que nasceram no Kuait, Vietnã, Irã, Áustria, México e Coréia do Sul.

Alguns artistas transformaram o espaço físico do prédio projetado por Piano, usando cantos (fora e dentro) dele como material de apoio. É o caso de uma espécie de ‘freak show’ promovido pelo artista Ajay Kurian, 33, que vive no Brooklyn. A instalação “Childermass” utiliza as escadarias abertas do Whitney, do subsolo ao quinto andar, com bonecos de crianças e estranhos animais se dependurando em cordas. Algumas crianças usam calças de pijamas, tênis Nike ou camisetas com frases Never Forget – slogan que ficou famoso depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 -, ou Holes Do Matter (orifícios importam), trocadilho com o nome da campanha Black Lives Matter, criada para protestar a violência do abuso da força policial contra jovens negros. O boneco de um camaleão, que parece ter saído de um carro alegórico de escola de samba brasileira, funciona como chefe da patota, uma figura tirana, perfeita alegoria para os dias de hoje.

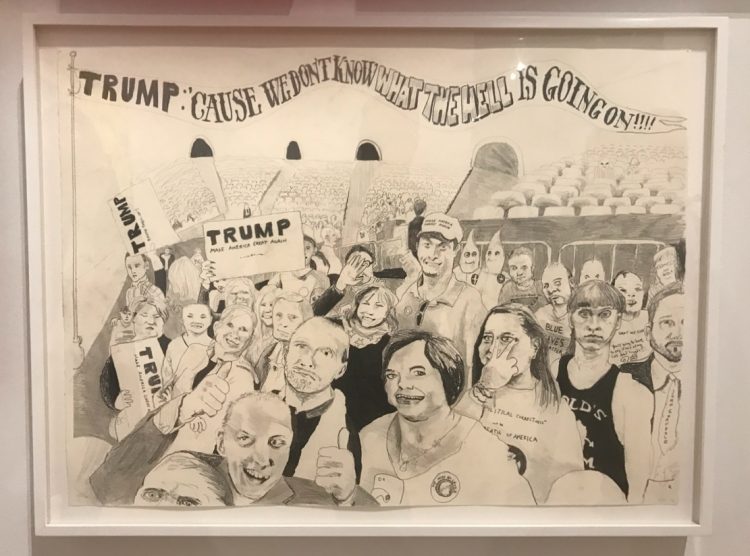

Ah, o elefante branco na sala. Traços de Donald Trump e as polêmicas criadas por seu governo surgem em vários cantos da Bienal, alguns em tons mais literais. A pintora Celeste Dupuy-Spencer, 38, baseada na Califórnia, cria imagens com temas anti-violência ou análises sociais em suas obras. No desenho “Trump Rally”, ela mostra um grupo de simpatizantes num comício da campanha de Trump. O ar é de alegria. Até dois membros do Ku Klux Klan estão sorridentes. O subtítulo da obra é ” e acredito que alguns deles são gente boa”.

A fotógrafa vietnamita An-My Lê, 57, que mora no Brooklyn, apresenta o trabalho “The Silent General” (Silêncio Geral), formado por sete imagens produzidas nas ruas da Louisiana e inspiradas pela obra do poeta, ensaísta e jornalista Walt Whitman (1819-1892). Em uma delas, pode-se ler a frase “foda-se esse presidente babaca e racista” pichada na parede de uma loja de celulares.

O grupo coletivo de arte Postcommodity, criado pelos artistas Raven Chacon, Cristóbal Martínez e Kade L. Twist, em 2007, surge com “A Very Long Line” (uma longa fila), instalação em vídeo que protesta contra a crise contemporânea da imigração nos EUA. Um aviso na porta de uma das salas do Whitney onde o trabalho é exibido diz que ele pode causar vertigem. Quatro filmes em looping simultâneo (alguns com projeção acelerada) mostram imagens captadas, a partir de um carro em movimento, na fronteira do estado americano do Arizona com o México.

Imigração também é tema da obra da pintora mexicana Aliza Nisenbaum, 40, apontada como uma das grande apostas desta Bienal. O quadros de cores vibrantes da artista retratam situações íntimas, de caráter modesto, de várias pessoas com quem ela interage em seu dia a dia. Muitos de seus personagens são imigrantes latinos ilegais, que ela conheceu numa ONG para imigrantes no bairro do Queens, em Nova York, onde faz trabalho voluntário.

Do outro lado do mundo, o cineasta Tuan Andrew Nguyen, 41, nascido no Vietnã, rodou o média-metragem “The Island” sobre um futuro distópico. A ilha do título é Pulau Bidong, na costa da Malásia, que se tornou o maior campo de refugiados após guerra do Vietnã. Cerca de 250 mil famílias habitaram a ilha entre 1978 a 1991, quando o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados interditou o lugar. Em seu filme, o homem que é tido como o último na face da Terra depois de uma guerra nuclear, encontra uma cientista náufraga.

Um dos trabalhos mais interessantes da Bienal é o de John Kessler (60), morador de Yonkers, em Nova York. Em duas instalações, que misturam estátuas barrocas com gadgets, incluindo até pau de selfie, ele faz comentários sobre aquecimento global e migração em massa. Em “Exodus”, mais de duas dezenas de bonecos comprados no eBay (incluindo duendes, figuras cristãs e mitos africanos) rodam na frente de um iPhone sustentado por um pau de selfie e que transmite as imagens para um monitor gigante. A obra representa crises de refugiados. Em “Evolution”, um casal de jovens ricos vai à praia, Eles usam respiradores para mergulho e óculos virtuais da Samsung. Parecem alheio aos problemas de alagamento litorâneo provocado pelo aquecimento global. Imagem de um projeto da arquiteta iraquiana Zaha Hadid (1950-2016) são exibidas em monitores que se movimentam perpendicularmente. É também uma crítica aos milionários que continuam a encomendar (ou comprar) condomínios que ignoram os perigos das enchentes nas orlas.

Num canto do museu, próximo a instalação de Kessler, está a obra-manifesto e interativa “Debtfair” (feira da dívida) do grupo coletivo Occupy Museums (os artistas Arthur Polendo, Imani Jacqueline Brown, Kenneth Pietrobono, Noah Fisher e Tal Beery) formado, em 2011, durante o movimento Occupy Wall Street.

Para mostrar como a ruína financeira desestabiliza os artistas – e que muitos deles se endividam ao tentarem atender as demandas estéticas do mercado das artes na esperança de se destacarem – o Occupy Museums criou o website debtfair.org. Dos mais de 500 inscritos até agora, a dívida acumulada deles é de US$ 43 milhões. Para a Bienal, o Occupy Museums selecionou 30 desses artistas, dividindo-os em três grupos. Um deles só de artistas porto-riquenhos e outro que deve US$ 1.4 milhão ao banco JP Morgan. Amostra das obras de todos os 30 artistas são expostas. Um website interativo projetado em uma das paredes do Whitney revela a extensão da dívida de cada um.

Seja por motivos raciais, sociais ou até inexplicado, a violência é outro tema forte da bienal. Momentos chaves da brutalidade contra jovens negros nas cidades americanas são vistos no trabalho de dois pintores.

Dana Schultz (41), baseada no Brooklyn, re-interpreta em “Open Casket” (caixão aberto) a famosa imagem de uma foto de Emmett Louis Till, 14, em seu caixão. Em 1955, o adolescente que viraria ícone póstumo do movimento pelos Direitos Civis nos EUA, foi linchado por um grupo (mais tarde inocentado em tribunal) após ser injustamente acusado de ter flertado com uma mulher branca. Como protesto contra o revoltante crime, a mãe de Till insistiu para que o caixão do filho ficasse aberto durante o velório, apesar da gravidade da mutilação facial do garoto.

O pintor californiano Henry Taylor, 59, discute as tensões raciais entre polícia e a comunidade negra ao retratar na tela “The Times Thay Aint a Changing, Fast Enough!” (trocadilho com o título da música de Bob Dylan), as imagens filmadas por Diamond Reynolds, via celular, dos últimos minutos de vida de seu noivo, Philando Castille, morto a tiros dentro de seu carro por um policial, em julho de 2016. O crime no estado do Minnesota gerou uma resposta imediata do presidende Barack Obama e vários protestos internacionais.

Na instalação “American Pictures”, o artista de Chicago Harold Mendez, 40, protesta contra a violência nos EUA, especialmente contra negros, usando um pedaço do tronco de uma árvore, fincado num pau e sustentado por grelha de ferro. O tronco é besuntado por cochonilha, o corante da cor carmim extraído de insetos. Pétalas de craveiro serão jogadas ao pé da instalação regularmente pelo staff do Whitney e representam luto.

Uma das obras mais incendiárias sobre o tema é “Real Violence”, do artista nova-iorquino Jordan Wolfson, 37. Trata-se de um video de pouco mais de dois minutos de duração, via óculos de realidade virtual. Ao som introdutório de cantos judaicos da celebração de chanucá, o espectador encontra Wolfson numa calçada com um taco de beisebol. A ação é rápida e sem nenhuma explicação: ele começa a agredir um transeunte, esmagando a cabeça deste. Motoristas que transitam pela rua não deixam seus carros. Os efeitos são menos aterrorizantes que as violentas cenas de um ataque num clube noturno do filme “Irreversível” (2002), do cineasta Gaspar Noë, mas mesmo assim perturbam os incautos e cria uma sensação culposa pelo voyeurismo.

Escritórios, salas de aula, academias de ginástica e outros interiores viraram moda em instalações conceituais. O artista Aaron Flint Jamison, 38, de Seattle, ocupa uma sala de reuniões reservada para o staff do Whitney. Em um computador Dell, adquirido no eBay, ele criou um sistema operacional que pode ser usado pelos funcionários do museu durate a Bienal para mandar emails.

No projeto “Salón-Sala-Salón”, o artista porto-riquenho Chemi Rosado-Seijo, 44, transferiu uma das galerias do Whitney, com trabalhos dos artistas Sky Hopinka e Jessie Rivers, para uma escola de artes na região do Baixo Manhattan. Movéis de uma sala de aula da mesma escola foram, então, transferidos para a galeria vazia. Toda terça-feira, os estudantes em nível ginasial terão suas aulas no museu. Assusta um pouco que carteiras, cadeiras e armários das escolas de Nova York em 2017, parecem saídas dos anos 70.

A obra mais espetacular sobre o tema de espaços físicos é “The Meat Grinder’s in Iron Clothes” (o moedor de carne em roupas de ferro), da artista baseada na Califórnia, Samara Golden, 44. Ocupando uma área nobre do museu, a extremidade oeste, com vista para o rio Hudson, Golden cria um intricado e distópico abismo visual, de arquitetura desconstruída, via um jogo de espelhos. Entre oito interiores produzidos pela artista, alguns de ponta cabeça, estão os de um apartamento de cobertura e de uma instituição parte prisão, parte hospital, maneira que Golden encontrou para criticar a desigualdade econômica no país.

As varandas do Whitney, algumas do tamanho de um quarteirão, também abrigam obras especificamente criadas para aqueles espaços. Larry Bell, 79, artista nascido em Chicago e hoje baseado entre Novo México e Califórnia, criou uma série de seis cubos de vidro laminados e gigantescos (1.8 metro por 2.4 metros), que vão do vermelho ao fúcsia. Em outro ala externa, pode-se ver uma instalação sonora, “Chanson du Ricochet”, de Zarouhie Abdalian, 35, que evoca frases proferidas por ex-escravos que viveram em Nova Orleans, estado onde a artista nasceu. A companhia coletiva GCC (tirada do acrônimo em inglês para Conselho de Cooperação do Golfo e fundada em 2013) fabricou um melão gigante, coberto por escritos talismânicos e perfurado por vários pregos que, em 2016, foi parar na costa dos Emirados Árabes Unidos, abrindo uma discussão sobre magia negra que é proibida naquele país e em outras nações do Golfo Pérsico.

Outras surpresas da Bienal. Pinturas não perderam espaço para outras mídias e a maioria dos quadros são assinados por mulheres. A jovem iraniana Tala Madani (36), baseada na Califórnia, discute sociedades patriarcais numa série bem humorada com figuras que tem feixes de luz brotando de seus orifícios. Algumas telas tem nomes sugestivos como “Discoteca de Merda” e “Tetas de Cocô”, essa última sobre um menino que tentar agarrar dois pedaços de merda em formato de seios. Mais Cartman de “South Park”, impossível. Com disposição de menina, deixando sua cadeira de rodas para trás e andando no museu apenas de bengala, a veterana Joe Baer, 88, nascida em Seattle e hoje morando na Holanda, mostrou série recente de quadros inspirados em uma pesquisa sobre megálitos erguidos na Irlanda. Apesar de beirar os 90, Baer continua experimentando: suas figuras de pedras gigantes erguidas pelos homens da Idade do cobre e do bronze foram criadas a partir de um software que a permitiu pintar com uma caneta digital.

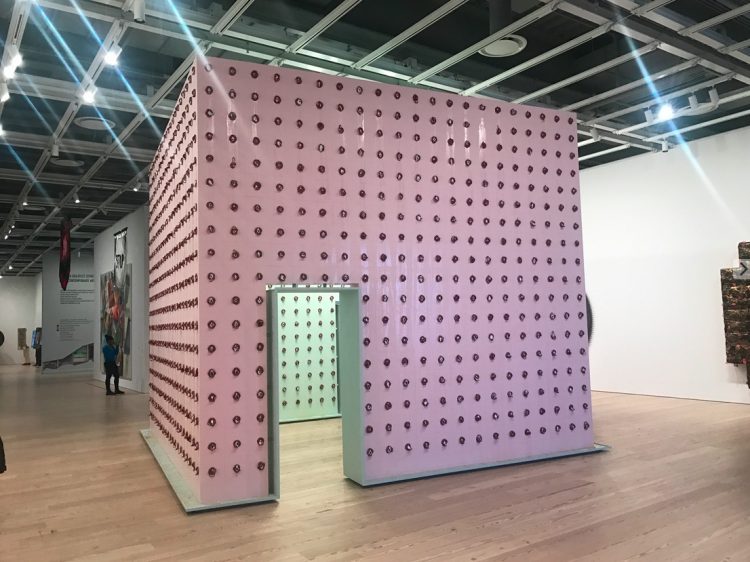

Do artista negro Pope.L, 62, também conhecido como William Pope.L, nascido em Nova Jersey e baseado em Chicago, vem uma das obras mais polêmicas desta Bienal, “Claim”. Uma construção com oito paredes é adornada por 2.755 fatias de mortadela, cada uma afixada com uma pequena fotografia de uma pessoa encontrada na rua e feita em branco e preto.

Um texto dentro da casa, “claims” (alega) que o número de mortadelas corresponde à porcentagem (1%) da população judaica na cidade de Nova York, calculada em 1.086.000. Pope.L já havia feito uma versão da mesma obra com temática negra.

O artista parte da premissa de que números e estatísticas demográficas criam atos de discriminação. “Quando a gente quantifica, começamos também a apontar o dedo”, diz o mesmo texto. Uma garrafa de vinho com a tampa aberta “inebria” e oxida a obra (a sala tem cheiro estranho, ainda não repugnante). Duas fatias de mortadela já caíram. Até o final da bienal, muitas outras podem ter o mesmo destino.

Uma das obras mais originais – e espertamente suntuosa – da Bienal vem do artista e performer mexicano Raúl de Nieves, 34, que vive no Brooklyn. Para esse trabalho que ocupa a extremidade leste do Whitney, de Nieves criou seis painéis gigantes usando materiais simples (se é que dá para acreditar), como papel, madeira, acetato, cola, fita adesiva e miçangas. Em suas inscrições estão as palavras Esperança, Harmonia, Justiça, Verdade, Amor e Paz.

Na frente dos painéis foram colocados quatro bonecos que parecem saídos de um desfile dos tempos áureos de John Galliano. A figura mais alta, uma espécie de noiva que puxa uma figura minúscula pela coleira, lembra uma versão feminina da fantasia búlgara usada por Toni Erdmann, personagem título do filme alemão dirigido pela cineasta Maren Ade e indicado para o Oscar de filme estrangeiro.

De Nieves criou todas as roupas com meticulosa atenção para os detalhes. Sua inspiração foram os sapatos. Muitos dos figurinos são usados pelo artista em performances. A instalação cria diversos efeitos de luz, dependendo do horário do dia. A julgar pelo primeiro dia de visitas oficiais ao Whitney, a obra parece ser a campeã de selfies desta Bienal.

Veja mais fotos no Instagram do Baixo Manhattan.